作者: 來源: 菏澤日報 發表時間: 2025-08-29 16:59

冀魯豫邊區革命根據地是中國共產黨在抗日戰爭期間創建的敵后抗日根據地之一,位于河北、山東、河南及蘇北、皖北接合部,東靠津浦(天津到南京浦口)鐵路,西臨平漢(盧溝橋至漢口)鐵路,南跨隴海(蘭州至連云港)鐵路,北緣衛河,戰略地位十分重要。在抗日戰爭時期,它是華北抗日根據地的門戶,聯絡華北華中和山東解放區的樞紐;在解放戰爭中,成為劉鄧大軍挺進大別山的前進陣地和人民解放軍與國民黨軍隊戰略決戰的主要戰場之一。冀魯豫邊區革命根據地的管轄范圍和黨的隸屬關系,隨著敵我斗爭形勢的發展曾幾經變化,從1937年創建到1949年解放,經歷了12年的戰斗歷程,為抗日戰爭和解放戰爭的勝利作出了卓越貢獻,在中國革命史上寫下了光輝一頁。

一、小冀魯豫時期:

創建與初期斗爭(1937-1940)

早在黨的創立和第一次國內革命戰爭時期,邊區就有了黨的活動,建立了黨的組織。1936年春,劉少奇到天津主持北方局工作,糾正北方地區黨內的“左”傾關門主義,恢復發展了黨組織。邊區各地黨組織在北方局領導下,恢復發展黨組織,營救被捕同志出獄,開展統一戰線工作,發動各階層群眾抗日,順利實現了由國內革命戰爭向民族抗日戰爭的轉變。

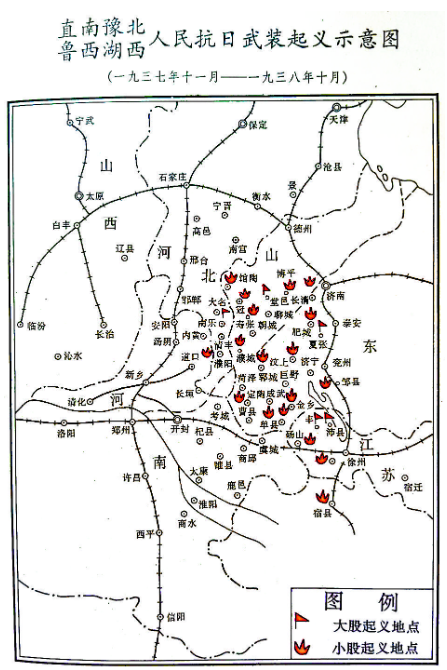

1937年底至1938年春,在日本侵略軍大舉進攻下,華北重鎮太原、濟南相繼淪陷,國民黨軍隊向南潰退,地方政權瓦解,使平漢、津浦、隴海、石德四大鐵路之間的廣大地區成為真空地帶。河北省委和山東省委根據黨中央和北方局的指示,深入這一地區發動群眾,建立抗日武裝,為創立冀魯豫抗日根據地打下了良好的基礎。武裝斗爭方面,黨放手發動群眾,大力領導各地抗日武裝起義,建立黨直接領導的抗日武裝,迅速形成以共產黨為主體的聯合抗戰局面。在山東省委的直接領導下,魯西北黨組織成功地運用抗日民族統一戰線政策,建立了與國民黨抗日愛國將領范筑先的統一戰線,開創了魯西北的抗日斗爭局面,成為合作抗戰的一個典范。組織建設方面,邊區黨組織迅速恢復抗戰前因組織遭敵人破壞而失去聯系的黨員關系,并大量發展新黨員,建立黨的基層組織。政權建設方面,先后建立了魯西、湖西、冀魯豫三個區黨委;建立了魯西行政主任公署、直南六縣專署和湖西專署,以及魯西和冀魯豫兩個軍區;初步統一了對抗日群眾團體的領導,發展壯大了抗日武裝力量,工、農、青、婦等各種抗日救亡團體紛紛建立起來,抗日的烈火燃遍了冀魯豫廣大平原。

1938年春,直南、豫北、魯西南地方黨組織建立了游擊隊,初步打開了冀魯豫根據地的局面。1938年底,八路軍第一一五師部隊進入魯西南地區,推動了該地區的抗日游擊戰爭和根據地的建設。1939年2月,八路軍第一一五師第三四四旅代旅長楊得志率部分兵力,從晉東南進到濮陽、內黃、滑縣一帶,和地方武裝合編為冀魯豫支隊,開展游擊戰爭,連續取得反日偽軍“掃蕩”的勝利。我黨我軍的聲望空前提高,廣大群眾抗戰熱情高漲,紛紛參軍參戰。1939年底,部隊擴大到7000余人,至1940年底,主力部隊已發展到3萬余人。部隊所到之處,協助當地黨組織發動群眾、擴大武裝,打擊日偽勢力,建立抗日政權,極大地促進了抗日根據地的形成和各項工作的開展,成為邊區抗日力量的中堅。1940年4月,八路軍第二縱隊主力在黃克誠率領下,由太行山區東進到冀魯豫邊區,同冀魯豫支隊會師合編,成立冀魯豫軍區,黃克誠兼任司令員,崔田民任政治委員。到1940年底,冀魯豫根據地向南發展到隴海路,西面、北面接晉冀豫根據地,東面與山東根據地相鄰。1941年1月,冀魯豫邊區行政主任公署成立,晁哲甫為主任,崔田民、賈心齋為副主任。至此,包括直南、豫北、魯西南地區的冀魯豫抗日根據地初步形成,后習稱這時的冀魯豫為“小冀魯豫”。

二、中冀魯豫時期:

克服困難與鞏固發展(1941-1943)

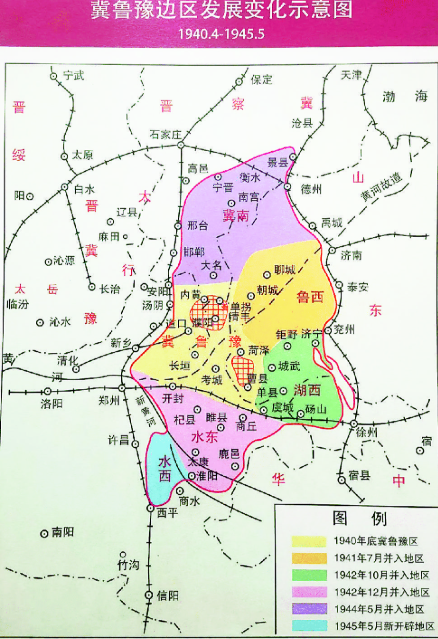

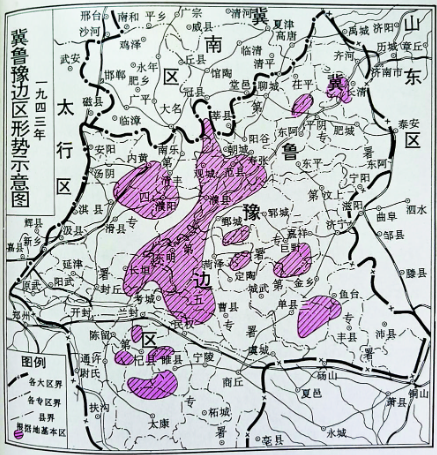

1941年至1943年,由于敵人分割、包圍,實行經濟封鎖及慘無人道的“三光政策”,敵后形勢日趨惡化,邊區在物資供應上遇到很大困難,加之連年大旱造成的自然災害,群眾生活極端困苦,這是冀魯豫邊區抗日根據地的最困難時期,也是邊區黨經受嚴峻考驗而鍛煉得更加堅強、更加富有戰斗力的時期。冀魯豫邊區軍民在三年艱苦的斗爭過程中,經受了日偽軍五次“治安強化運動”及上百次的“掃蕩”“清剿”和“蠶食”。日偽軍在根據地邊沿和內部增設據點達1100多處,據點碉堡星羅棋布,公路和封鎖溝長達9700多華里,溝路縱橫交錯,把根據地分割成幾十塊。在敵禍天災相交織的情況下,抗日根據地日益縮小,1941年較1940年縮小了1/3,1942年6月又比1941年縮小1/5,局勢異常嚴峻。1941年7月,為加強軍事指揮,中共中央北方局決定,魯西區合并為冀魯豫區。1942年10月,為了統一冀魯豫邊區,加強對敵斗爭,中共中央將(微山)湖西區劃歸冀魯豫區,后習稱這時的冀魯豫為“中冀魯豫”。

為了動員、團結全黨和全體軍民克服困難,鞏固敵后抗日根據地,中共中央和北方局制定了一系列方針政策,號召全黨全軍咬緊牙關,渡過黎明前的黑暗。冀魯豫區黨委認真貫徹執行中共中央和北方局的指示,深入實際,多次召開會議總結經驗教訓,逐步制定出一套適合邊區實際情況的方針政策。一是認真貫徹執行中共中央“九·一”決定,實行黨的一元化領導。根據1942年9月1日中央政治局通過的《關于統一抗日根據地黨的領導及調整各組織間關系的決定》,冀魯豫區撤銷各部隊中的軍政委員會,由區黨委、地委、縣委書記兼任同級部隊的政治委員,實行黨的統一領導。二是實行精兵簡政,減輕人民負擔。根據中央有關重要指示精神,1941年到1942年邊區先后兩次進行精兵簡政,加強了邊區黨組織和武裝力量的統一領導,同時,由于裁減部分人員,使黨、政、軍、民機關更為精干,辦事效率有所提高,節約了大量財政經費。三是開展整風運動,改善黨的領導作風。冀魯豫邊區的整風運動從1942年上半年開始,至1945年6月基本結束,經過傳達貫徹整風指示、系統整風學習、廣泛深入整風三個階段,廣大黨員干部認真學習了中央規定的幾十個文件,深刻檢查了自己的階級立場,深入挖掘了個人主義、自由主義、主觀主義、宗派主義、軍閥主義等非無產階級思想及其產生的思想根源和社會根源,受到了一次普遍的馬列主義、毛澤東思想教育,思想作風發生了質的變化。四是發動群眾開展民主民生運動,鞏固和建設抗日根據地。一方面將深入發動群眾作為黨的中心任務,大力領導開展以減租減息、增資增佃、反貪污、查黑地、改造村政權為主要內容的群眾運動,樹立了雇、佃、貧農基本群眾在農村中的優勢,削弱了封建剝削勢力,發展和鞏固了黨的基層組織及各種抗日群眾團體,改造了農村政權,為廣泛開展敵后游擊戰爭,鞏固和擴大抗日根據地奠定了堅實的群眾基礎。另一方面,在發動群眾的基礎上,組織群眾生產自救,加強對敵經濟斗爭和經濟、財政建設,戰勝嚴重災荒,密切了黨政軍群關系,使冀魯豫抗日根據地得以鞏固和發展。五是貫徹“敵進我進”方針,堅持和恢復抗日根據地。正確執行“敵進我進”的方針,采取多種武裝斗爭形式,開展分散的普遍的群眾性的游擊戰爭,將兵力分散與集中有機結合運用,以分散對強,以集中對弱,以分散反敵“掃蕩”及深入敵占區和接敵區,以集中反大股偽軍“蠶食”及頑軍的進攻,從而使軍事斗爭由被動轉向主動。六是運用正確斗爭策略打擊日偽頑,擴大抗日根據地。正確運用有理、有利、有節的斗爭策略,有效地進行反頑斗爭,拆散日、偽、頑、會門的聯合;加強接敵區、敵占區工作及對日偽軍的工作,爭取分化瓦解日偽軍,使大部分偽據點為我控制,變接敵區、敵占區為半公開的隱蔽的游擊根據地,做到“有敵人無敵區”。由于上述工作方針、斗爭策略的轉變和全區軍民的頑強斗爭,在冀魯豫大平原上形成了內線與外線,包圍與反包圍,有后方與無后方的多種形式的作戰線。隨著國際國內局勢的有利變化,在1943年下半年,邊區的嚴重困難局面開始逐步好轉,冀魯豫抗日根據地進入了恢復和再發展的時期。在八路軍總部的統一指揮下,冀魯豫軍區和太行軍區于1943年7、8月間先后發起衛(河)南戰役和林(縣)南戰役,取得殲滅日、偽軍1.2萬余人的重大勝利,開辟了衛南、豫北廣大地區。1943年11月,中共中央冀魯豫分局成立。

三、大冀魯豫時期:

擴大解放區與奪取抗戰勝利(1944-1945)

1944年,日本侵略軍在太平洋戰場上一再失利,侵華日軍相繼南調,冀魯豫邊區周圍的日軍兵力明顯減少,邊區軍民連續發起攻勢作戰,開始了局部反攻。1944年,攻克日軍據點,恢復昆(山)張(秋)地區,打開了東平、汶上的局面;隨即收復魚臺、單縣、豐縣、沛縣間地區,恢復了微山湖中心區,并向鄆城、菏澤等地攻擊,使魯西各塊根據地連成一片。1944年5月,冀南區劃歸冀魯豫區。7月,冀魯豫軍區派部分兵力南下,恢復新黃河以東的水東根據地,后習稱這時的冀魯豫為“大冀魯豫”。

據不完全統計,1944年全年共攻克據點碉堡1000余個,斃、傷、俘日偽軍49000余人,爭取偽軍反正5000余人,解放人口約500萬人,控制縣城11座,魯西與魯西南根據地已連成一片。在1945年春季和夏季的攻勢中,又收復縣城19座,攻克據點240處,解放人口250余萬。1945年5月中旬,水東我軍越過新黃河挺進到上蔡、商水一帶,解放人口100萬,開辟了水西地區,與鄂豫皖地區相連接。8月中旬,對日偽軍開始展開全面大反攻,切斷新汴、隴海、平漢、石德各鐵路線,并逼近開封和濟南,先后解放縣城44座。1945年10月29日,菏澤城解放,11月初,冀魯豫區黨委、冀魯豫行署、冀魯豫軍區機關由黃河北遷入菏澤城,從此,菏澤城成了冀魯豫邊區的首府和政治、經濟、文化中心。冀魯豫邊區軍民同全國人民一道,迎來了抗日戰爭的最后勝利,此時,冀魯豫抗日根據地面積達10多萬平方公里,人口將近2000萬,擁有10萬多人的人民軍隊,控制縣城75座,成為全國最大的平原抗日根據地。

冀魯豫邊區軍民八年浴血奮戰,不僅牽制和消耗日偽軍數10萬兵力,粉碎上百次“掃蕩”;還打退了國民黨頑軍無數次聯合進攻和日偽頑的夾擊。在極端困難的情況下,冀魯豫邊區依靠黨的領導,依靠廣大人民群眾和黨的抗日民族統一戰線政策,依靠黨政軍民的堅強團結,堅持斗爭并逐步發展壯大,全區黨領導的抗日武裝由戰爭初期的3萬余人發展到10萬余人。同時,邊區軍民蒙受巨大損失,付出了巨大犧牲:全區(不含冀南區)損失物資折合法幣約45028億元,折合小米(以每斤100元法幣計)約450.28億斤(此項損失統計僅包括農村的糧食、牲口、農具、房屋等主要項目);全區被敵人殺死、敵特暗害、敵人制造的災害致病餓而死、流亡失蹤、被抓壯丁長期未回者,共133萬余人;遭敵槍傷、拷打致殘者共113萬余人。

四、支援戰略決戰與迎來全國解放(1946-1949)

在全國解放戰爭時期,冀魯豫邊區是主要戰場之一,是劉鄧野戰軍揭開戰略進攻序幕,挺進大別山的前進陣地,也是人民解放軍同國民黨軍逐鹿中原的后方基地之一。1946年全面內戰爆發后,國民黨軍向冀魯豫解放區發動進攻,使用兵力達14個師32個旅,共30萬人,冀魯豫成為全國主要戰場之一。1946年9月到12月,劉鄧野戰軍在冀魯豫廣闊平原上,先后進行了五次大的戰役,殲滅國民黨軍的大批有生力量。

冀魯豫全區在大力支援前線,配合主力作戰的同時,發動群眾進行土地改革,廣大翻身農民為保家、保田、保衛解放區,積極參軍參戰。地方武裝和民兵,堅持本地區游擊戰爭,打擊敵人,壯大自己,為劉鄧野戰軍大量殲滅敵人和實施戰略進攻創造了有利條件。1948年9月30日,懾于解放軍解放濟南的強大威力,國民黨菏澤守軍第181旅及地方部隊棄城南逃,菏澤重獲解放。10月1日至10日,冀魯豫區黨委、行署、軍區機關再次移駐菏澤城內。冀魯豫區獲得解放后,全區軍民在黨的領導下,又積極支援大軍渡江作戰,抽調干部南下,同時抓緊清剿土匪,安定社會秩序,恢復發展生產,重建家園。1949年8月,以原冀魯豫區為主,成立平原省,英雄的冀魯豫人民同全國各族人民一道進入社會主義革命和建設的新時代。

解放戰爭三年中,冀魯豫全區地方武裝作戰3200多次,斃、傷、俘敵7.3萬余人,民兵作戰近萬次,斃、俘敵1.2萬余人,青年參軍達10多萬人。在“一切為了前線勝利”的口號鼓舞下,全區支前民工近300萬人,出牲畜94萬多頭,大小車近40萬輛,運糧到前線約5億斤。鄧小平政委說:“冀魯豫是個好戰場,到哪里都有飯吃,都有翻身農民的支援。”劉伯承司令員題詞:“冀魯豫人民為解放戰爭的勝利,盡了最大努力,現在還是努力于支前工作,十分難得,特致敬佩。”解放戰爭中,全區軍民也付出了重大的代價和犧牲。據不完全統計,1946年8月至1949年6月,軍區部隊犧牲1623人,負傷6073人;民兵犧牲543人,負傷481人。在國民黨軍隊進攻解放區初期3個月內,僅湖西地區11個縣群眾即被殺11000余人。1948年2月至6月,黃河南17個縣被抓壯丁38000余人,被殺害干部、群眾3000余人,搶去耕牛16000余頭,搶走糧食1700余萬斤。

在長達八年的抗日戰爭和三年的解放戰爭中,冀魯豫邊區在中央的領導下,經受了各種嚴峻考驗,展現了堅韌頑強的革命精神,在斗爭中不斷發展壯大;邊區人民緊密團結在黨的周圍,通過減租減息、土地改革,逐步消滅封建制度,改變了被剝削被壓迫的命運,他們竭盡全力參戰支前,成為奪取革命戰爭勝利的力量源泉;邊區人民子弟兵以老紅軍部隊為骨干,英勇奮戰,不怕流血犧牲,在戰斗中鍛煉成長,最后發展為成建制的正規兵團。冀魯豫邊區軍民勝利地完成了黨中央交給的戰略任務,同全國各兄弟地區人民一道,迎來了新民主主義革命的勝利。

冀魯豫邊區取得偉大勝利的歷史經驗

冀魯豫邊區在艱苦卓絕的抗日戰爭和解放戰爭中,經受了嚴峻的考驗并不斷發展壯大,為中華民族的獨立解放和新民主主義革命的勝利作出了不可磨滅的歷史貢獻。在冀魯豫邊區革命斗爭的實踐中,形成了寶貴的歷史經驗。

一、堅持黨的領導,加強黨的建設

冀魯豫邊區的革命斗爭始終是在黨領導下進行的,因為有黨中央關于大力開展平原游擊戰爭的決策和指示,有八路軍主力的一部進到本地區,冀魯豫邊區的抗日游擊戰爭才能順利地開展起來;廣州、武漢失守后,因為堅決執行黨中央鞏固華北的戰略方針,冀魯豫邊區根據地才能得到發展和鞏固;進入極端困難時期后,因為全面貫徹了黨的“十大政策”(對敵斗爭、精兵簡政、統一領導、擁政愛民、發展生產、整頓三風、審查干部、時事教育、三三制、減租減息),邊區才能夠戰勝敵人,渡過難關。

邊區黨組織把中央一貫倡導的理論聯系實際、密切聯系群眾、批評與自我批評三大作風和自力更生、艱苦奮斗的精神作為黨的思想政治建設的主要內容,并努力結合邊區的實際,使之具體化。抗戰時期的整風運動,通過深入批判主觀主義、宗派主義和黨八股,大大轉變了邊區黨的思想作風和工作作風,使廣大黨員、干部進一步掌握了把馬列主義普遍原理同中國革命的具體實踐相結合、把黨中央的路線方針政策同邊區的具體實踐相結合的基本方向,改造了大量黨員和干部的世界觀,使邊區黨政軍民實現了鞏固的團結和政治上思想上的統一。冀魯豫邊區比較早地接受和宣傳了毛澤東思想,在整風運動中大力提倡、認真學習毛澤東思想,并用以指導邊區的實際工作,這對于爭取邊區革命斗爭的勝利具有極為重要的意義。冀魯豫邊區領導干部的模范帶頭作用對于貫徹黨的方針政策,加強黨的建設也具有重要意義。

二、放手發動群眾,充分依靠群眾

冀魯豫邊區革命斗爭的實踐雄辯地證明,只有動員群眾、依靠群眾、組織人民戰爭,才能鞏固和發展根據地,才能獲得足以戰勝敵人的力量源泉。從冀魯豫邊區的地理特點看,大部分位于一望無際的黃河沖積平原。這種缺少山嶺溝壑掩護的自然條件更要求邊區發動群眾、依靠群眾,以取得掩護和支援。為發動群眾,邊區黨組織在進行深入的政治動員、提高群眾政治覺悟的同時,千方百計地實行民主,改善民生,給農民以實實在在的物質利益,建立和鞏固人民政權,改造舊政權。進入解放戰爭時期,邊區又及時貫徹黨的土地改革政策,從而在廣大地區消滅了幾千年來封建的土地關系,使廣大農民群眾從地主階級的殘酷剝削和壓迫下解放出來,滿足了他們獲得土地的愿望,進一步激發了他們的革命熱情,積極參軍、參戰,發展生產、支援戰爭,這使黨領導的人民軍隊獲得了無窮的力量源泉。

三、結合邊區實際,貫徹黨中央路線方針政策

冀魯豫邊區最大的特點之一是大部地處平原,抗戰爆發后,在艱苦的斗爭實踐中,逐步摸索出一些適合平原抗日游擊戰爭的經驗:首先,大力發動群眾,充分依靠群眾,大打人民戰爭,形成抵御敵人的“人山”和淹沒敵人的“人海”。其次,改造地形,使敵人的機械化部隊難以施展,采取適合平原特點的作戰方法,如利用村莊進行村落戰,利用青紗帳同敵人周旋;勤于偵察,嚴密警戒,封鎖消息,采取靈活的集中與分散,聲東擊西,聲南走北,經常轉移位置;多進行夜戰,出敵不意,攻其不備等。再次,根據邊區地處冀魯豫皖蘇五省接合部,日、偽、頑、會、匪交錯雜處的特點,靈活掌握斗爭策略,利用矛盾,因勢利導,拆散他們之間的聯合,從而變不利為有利,加強了對敵斗爭力量。

另一個方面,針對形勢的不斷變化,在不同階段適時進行斗爭方針的轉變。比如,作戰方針,抗戰時期邊區以游擊戰為主,解放戰爭時期則以運動戰為主;土地政策,抗戰時期調整階級關系,實行合理負擔、減租減息,解放戰爭時期則實行土地改革等。

四、聚焦武裝斗爭,對根據地進行全面建設

為了抓住武裝斗爭這一主要矛盾,邊區著重解決了三個方面的問題:一是大力發動群眾參軍參戰,制定符合作戰需要的各項人力、物力征集使用制度,建立適合游擊戰、運動戰特點的兵站、糧站組織,最大限度地保障人民軍隊的人員補充和軍需供應;二是建立主力軍、地方軍、民兵三結合的武裝力量體制,主力軍多相對集中使用,地方軍與民兵多分散活動,三者相互配合、支援,并可根據形勢需要而靈活轉化;三是堅決貫徹執行黨中央毛主席制定的軍事戰略方針和作戰指導原則,并結合冀魯豫平原地區的特點,使之具體化。

在開展軍事斗爭的同時,邊區特別重視政權建設,建立統一的保證基本群眾優勢的人民政權,改造基層政權尤其是村政權,鞏固農村陣地,并使勞動人民真正享受當家作主的權利;以減租減息和土地改革調動廣大農民革命和生產的積極性,保證戰爭的物資供應,努力改善人民生活;積極開展新民主主義的文化教育事業和及時有效的政治思想工作,團結人民,組織人民,教育干部,瓦解敵軍,動員一切可以團結的力量,投入民族革命戰爭。

五、加強團結協作,凝聚形成革命一盤棋

冀魯豫邊區是三個省以上的接合部地區,干部來自四面八方。針對這一情況,邊區十分強調黨的團結和統一,強調增強黨性觀念,對廣大黨員進行執行黨的路線、維護黨的統一、遵守黨的紀律的教育,進行正確對待黨內分歧、正確進行黨內斗爭的教育;在干部使用上,既注意使用第二次國內革命戰爭時期的老干部,讓他們起骨干帶頭作用,又放手使用抗戰后參加革命的工農干部和知識分子干部,加以培養和鍛煉,既依靠本地干部,又不排斥外來干部,使各方面的干部都能得到正確使用,形成了團結一心,共同對敵的局面。為搞好黨外團結,邊區執行黨的統一戰線政策,最大限度地團結一切可以團結的力量,孤立、打擊少數頑固派,形成邊區團結抗戰的局面。

進入解放戰爭時期,邊區革命隊伍的團結又進一步發展為跨地區的協作和支援。幾年里,冀魯豫邊區軍民除主要支援、配合劉鄧大軍作戰外,還曾配合中原突圍部隊挫敗了敵人的圍攻;曾大力支援陳粟野戰軍作戰,博得陳毅同志好評;曾東援濟南、南援淮海,北援平津,為戰略決戰的勝利作出了貢獻;后來又全力支援渡江作戰,并先后抽調上萬名中高級干部支援東北、西南等新解放區,迎接全國的解放。同樣,冀魯豫邊區也得到了兄弟解放區的大力支援,如1947年的黃河搶險復堤工程中,冀南解放區3萬民工從數百里外趕來支援,太行、太岳、東北各解放區則紛紛捐款相助,形成了齊心協力保衛黃河的壯觀場面。這種團結與協作是增強革命力量、爭取斗爭勝利的重要保證。

菏澤市檔案館供稿

魯公網安備 37172902372011號

魯公網安備 37172902372011號